「6Gはいつから使える?」

「6Gと5Gの違いは?」

「6Gの問題点は?」

5Gに次ぐ移動通信システム「6G」がいつから使えるようになるのか知りたい人も多いのではないでしょうか。

6Gは2030年ごろの実用化を目指して研究が進んでいます。

6Gが実現すれば、テレワークや自動運転技術、宇宙開発がさらに進むでしょう。

この記事では6Gはいつから使えるかを解説します。

6Gと5Gとの違いや、6Gの問題点も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

6Gとは

6Gは現行の5G通信の性能を超えた次世代の移動通信システムで、「Beyond 5G」とも呼ばれ注目されています。

5Gよりさらに高速通信、低遅延、多数接続を目指しています。

実用化されるのは2030年ごろの見通しです。

陸だけでなく空・海・宇宙空間でも通信が可能になり、自動運転技術や遠隔地での作業に役立ちます。

6Gの実用化は2030年ごろ

6Gは総務省やドコモなどが2020年代前半から研究・開発を開始しました。

2025年ごろから本格的な実証実験が始まり、2030年ごろの商用化を目指しています。

また、2025年の大阪・関西万博では期間限定で総務省主導でBeyond 5G ready ショーケースが開催されました。

さらに、5月26日~10月13日までバーチャル催事を行っているので、自宅でも6G実現後の世界を体験可能です。

6Gでできること

現在の4Gや5Gではつながらないエリアが存在しますが、6Gではカバーするエリアが拡大するのが特徴です。

| 6Gの カバー領域 | 目標 |

|---|---|

| 陸上 | 100% |

| 海上 | 200海里 (約370km) |

| 空 | 高度1万m |

| 宇宙 | 衛星ネットワークによる 通信カバー |

6Gで超低遅延と高速通信ができるようになることで、周りの状況をリアルタイムで把握し、迅速な判断が必要とされる自動運転技術の進化も期待されています。

さらに、人間拡張・遠隔作業システムの発展により、人間にとって過酷な環境でも遅延なく遠隔作業を行うことが可能です。

| 活用分野 | 6Gでできること |

|---|---|

| 自動運転 | ・周囲の状況をリアルタイムで把握 ・瞬時の判断 |

| 災害現場 宇宙空間 | ・遠隔作業ロボットや ドローンによる無人作業 |

| 医療・介護 | ・高精度な遠隔診療 ・手術支援の普及 |

| 教育 働き方改革 | ・三次元空間を再現した バーチャル授業・会議 |

例えば、遠隔操作でドローンに作業を任せれば人が災害現場などの現地赴かずに済みます。

また、三次元の実空間をそのまま伝送・再構築する通信技術の実現により、居住地に縛られない就学や障害を持つ人の就業、地方創生やテレワークの拡大が可能になるでしょう。

5Gと6Gの違い

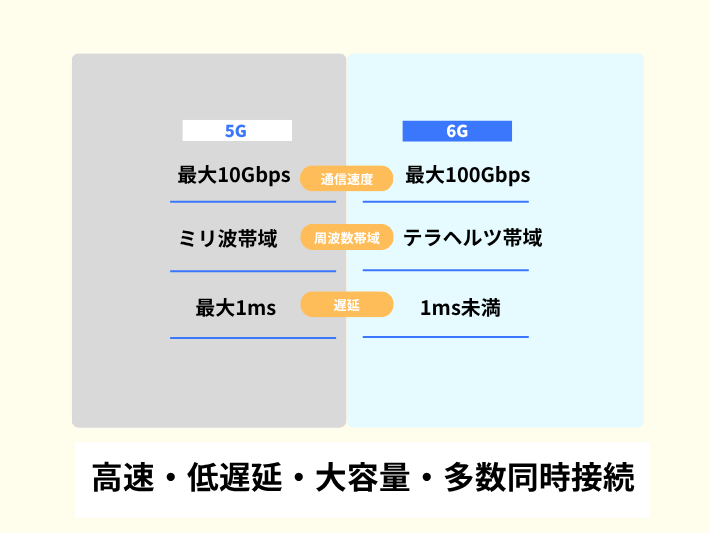

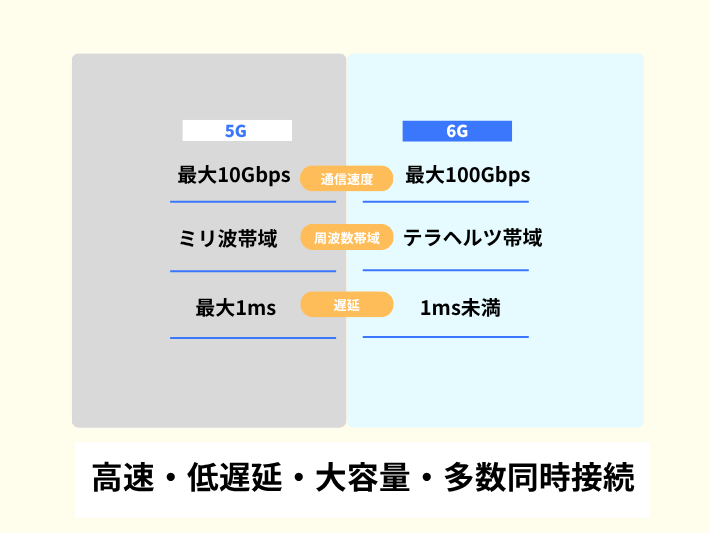

6Gは5Gより高速・低遅延・大容量の通信が可能なるだけでなく、多数同時接続も期待されています。

また、6Gはより高い周波数帯域と短い波長の利用が予想されるため、最大で5Gの約10倍の高速通信が可能です。

さらに、通信エリアの拡大により、6Gでは陸だけでなく空・海・宇宙空間まで通信が届くようになるため、高速通信で地球全体をカバーできれば、IoTの普及も加速して新たな産業も創出されるでしょう。

現在もスマートリモコンやスマートスピーカーなど生活の中にIoTが根付いていますが、6Gの実現によって日々の生活がより便利になると考えられます。

6Gの問題点

5Gより高性能な6Gを安定して運用するには、アンテナや高周波数帯の制御など技術面でのハードルが高いのが問題です。

6Gが利用する高周波通信は遮蔽物に弱く、多くの基地局を必要とするため建設コストもかさみます。

また、同時多数接続やリアルタイム性の向上により、サイバー攻撃のリスクが上がることも予想されており、高度なセキュリティの構築が必要とされています。

技術的なハードルが高い

6Gを実現するには技術的ハードルが高く、現時点ではアンテナ技術・高周波数帯の制御・デバイスの対応などが未完成です。

6Gは5Gの10倍から100倍の超高速・大容量通信を行いつつ、消費電力は100分の1まで抑えることを目標としているため、高周波数帯の活用やアンテナ技術やパワーアンプ技術の性能向上が必須です。

莫大なコストがかかる

国全体、また全世界におけるの6Gインフラ構築には、5G以上の投資が必要です。

高周波通信は遮蔽物に弱いため、より多くの基地局を設置しなければならず、建設コストがかさみます。

特に、地方や山間部など人口の少ない地域に基地局を建てることはコスト面の課題が大きいのが現状です。

どこでも快適に6G通信をできるようにするには、自治体・企業・国が連携して費用を分担する仕組みづくりが必要です。

セキュリティ面のリスクが増える

6Gは同時多数接続・リアルタイム性の高さにより、サイバー攻撃のリスク拡大が予想されます。

特にハッキングや情報漏洩による社会的影響は深刻で、被害が広範囲かつ迅速に広がる可能性もあります。

通信設備の信頼性を確保するため、適切かつ高度なセキュリティの構築や法規制の強化が急務です。

消費電力が増大する

6Gの消費電力は5Gの100分の1に抑えることを目標としていますが、高性能なぶん消費電力の増加が懸念されています。

6Gではテラヘルツ帯(THz帯)などの超高周波を用いる可能性もあり、従来よりも多くの電力が必要です。

また、6Gを利用するスマホ等の通信機器の発熱対策やバッテリー持続時間の問題もあります。

環境への負荷やSDGsとの整合も求められているのが現状です。

増大した消費電力をまかなうために発電所を新たに建ててしまうと、コスト増加と環境への悪影響が気になりますね。

政治的リスクがある

6Gの標準規格をめぐって国際競争が激化しており、政治的リスクも伴う状況です。

日本はじめ、アメリカ、中国、韓国、フィンランド、スウェーデンなどが標準規格の主導権を狙っており、標準化をリードできなければ、製品・サービスの国際競争力に影響を及ぼします。

現在、通信インフラにおいてはアメリカが強い影響力を持っていますが、6Gの主導権を他国が握った場合、国際的な発言力の構図が変わるでしょう。

強権国家が主導権を握った場合、通信インフラが監視や統制の手段として利用されるリスクも否定できません。

6G開発は単なる技術力の競争ではなく、世界の覇権争いにまで発展するおそれもあります。

6Gによくある質問

6Gによくある質問の情報をまとめました。

- 6Gはいつから使える?

6Gは2025年ごろから実証実験を行い、2030年ごろに実用化される予定です。国際社会の中で6Gの標準規格の主導権を握るため、日本だけでなく世界各国が6Gの研究開発に励んでいます。

- 6Gでできることは?

6Gは陸だけなく空・海・宇宙空間でも通信が可能になります。超高速で大容量通信に加え、超低遅延、同時多数接続ができるようになるため、自動運転技術や遠隔地での作業も現在より格段に向上するでしょう。

- 5Gと6Gの違いは?

6Gは5Gより高速・低遅延・大容量通信、多数同時接続が可能です。通信エリアも空や海、宇宙空間まで及ぶため、今まではモバイル通信ができなかったへき地の活用や宇宙開発もより進歩するでしょう。

- 今のスマホで6G通信できる?

今のスマホでは6G通信はできません。現在は4Gと5Gが混在していますが、5G通信は対応機種でないと利用できないように、6G通信も対応機種を用意する必要があります。6Gはまだ実用化されていないので、対応機種もまだ発売されていません。6Gが利用できるようになる日を楽しみに待ちましょう。

- 6Gの問題点は?

6Gは5Gより高性能であるため、実現するには技術的なハードルが高いのが問題です。全国で6Gを使えるように基地局を建設するには莫大なコストもかかります。同時多数接続が可能になりセキュリティ面でのリスクも増えるため、高度なセキュリティの構築も必要です。

まとめ

最後に、6Gをおさらいしましょう。

- 6Gが実用化されるのは2030年ごろ

- 6Gは5Gより高速・低遅延・大容量通信、さらに多数同時接続が可能

- 技術的なハードルやコスト、セキュリティ面など問題点もある

6Gは5Gに次ぐ次世代の移動通信システムとして開発が進められています。

現在は技術面やコストの問題があるため実用化には至っていませんが、実現されれば今以上に居住地を問わず仕事や学習に活用できるでしょう。

例えば、高齢者など身体的な制約のある人でも、サイバー空間を通じて身体能力を拡張して、さまざまな活動に参加できる可能性が広がります。

2030年ごろの6Gの実現により、社会がどのように変わるのか楽しみですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。